一份來自英國的行業分析報告于周四發出警告,隨著全球變暖,各國農業生產面臨的威脅將持續擴大。到2045年,高溫將對全球大片糧食生產區域構成“極端風險”。

這項研究由英國風險咨詢公司Verisk Maplecroft所做,它基于英國氣象局的全球溫度數據,選取極端高溫對農作物產出以及戶外從業者的健康影響,綜合計算出不同國家農業生產所面臨的“熱應激”風險。

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

包括印度在內的20個國家已經面臨“極端風險”。2020年,印度生產了全球12%的糧食,并且嚴重依賴戶外勞動生產,目前是唯一處于“極端風險”類別的農業大國。

隨著全球變暖的持續,這一名單會不斷加長。預計到2045年,受威脅的范圍將擴大到64個國家(包括中國、印度、巴西和美國等主要經濟體),覆蓋目前全球糧食產量的71%。

風險最嚴重的前10個國家中有9個在非洲。世界第二大可可生產國加納,以及多哥和中非共和國得到了最差的風險分數。前20個高風險國家包括了東南亞主要的大米出口國柬埔寨、泰國和越南。

歐美發達國家也難以獨善其身。隨著全球氣溫上升以及熱應激的增加,更多溫帶國家的農作物也將開始受到影響。到2045年,“極端風險”增加幅度最大的在歐洲區域,前10名中有7個來自歐洲。

該評估強調,美國和中國在2045年也可能面臨農業的極端風險。在這些主要經濟體中,影響程度可能因地區而異。

具體到農作物方面,評估報告說,水稻的風險尤其大,其他作物如可可、西紅柿也被單獨列為關注對象。

Verisk Maplecroft公司的氣候和復原力主管Will Nichols表示,一個非常真實的擔憂是,由于農村地區的人們高度依賴農業,今后他們將更容易受到這些類型的高溫事件的影響。這可能會影響生產力,進而波及出口,甚至對國家信用評級乃至政治穩定等問題產生連鎖反應。“無論從我們所面臨的物理風險來看,還是從供應鏈的連鎖反應來看,即使是西方國家也不可能獨善其身。”

今年的極端高溫現象已在多國暴發,從印度到歐洲都沒有幸免。多個機構已經警告,此波熱浪預計將打擊農作物產量。

據聯合國糧食及農業組織 (FAO) 9月2日的報告,今年全球谷物產量預測將比去年減少近4000萬噸,下降1.4%,主要是粗糧產量減少。由于異常炎熱和干燥的天氣條件,歐洲的玉米單產預計將比五年平均水平低16%。預計全球大米產量也將比2021年的歷史最高水平下降2.1%。

相比之下,受益于俄羅斯預期創紀錄的收成和北美有利的天氣條件,全球小麥產量將出現“微不足道的下降”。

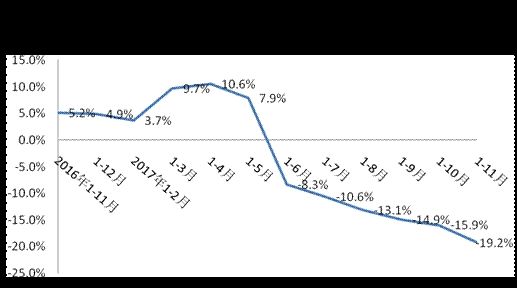

另外,該報告還指出,雖然世界糧食價格已連續五個月下跌,但仍比一年前高出近8%。得益于谷物價格整體下跌1.4%,8月份世界糧食商品價格的晴雨表指數平均值為138.0,比7月下降1.9%,連續五個月下跌。

目前預計2022-2023年全球谷物用量為27.9億噸,而2023年季末全球谷物庫存預計將收縮2.1%,至8.45億噸。因此,世界谷物庫存與使用比率預計將從2021-2022年的30.9%小幅下降至29.5%,糧農組織稱這在歷史上仍處于相對較高水平。

打擊作物產量的不僅僅是極端高溫等惡劣氣候條件,由于能源價格高企,歐洲的一些農民正在減產,進一步威脅全球糧食供應。

今年冬天,歐洲面臨潛在的能源短缺,天然氣價格已經大幅飆升。由于食品生產屬于能源密集型,農民和食品生產商正感受到高企的價格帶來的壓力,在未來幾個月里,產量還會繼續下降。

據瑞典報紙Afton Bladet報道,該國頂級番茄生產商Nordic Greens Trelleborg表示,今年將不會種植冬季作物,鑒于目前的高電價,它將處于虧損狀態。另據路透社報道,由于燃料價格昂貴,荷蘭的一些溫室大棚正在關閉或減少今年冬天的生產。得益于花卉、肉類、奶制品等高附加值產品,荷蘭是僅次于美國的世界第二大農產品出口國。

(文章來源:界面新聞)

關鍵詞: 極端風險

營業執照公示信息

營業執照公示信息