《第二大腦:腦機協(xié)作如何改變個人發(fā)展和家族傳承》

【資料圖】

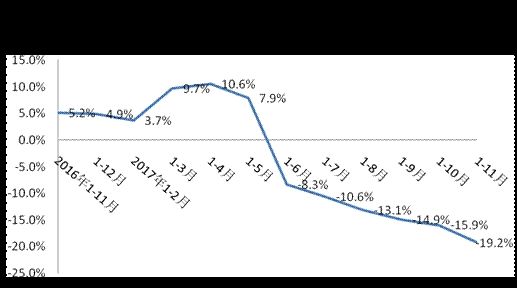

【資料圖】

涂子沛 著

中譯出版社出版

“好風憑借力,送我上青云。”曹雪芹的一句古詩,道出了人類利用“外物”獲得發(fā)展的秘密。火的使用,令人類學(xué)會烹煮食物、抵御嚴寒,免遭動物的侵襲;石器、青銅、鐵器等工具的使用,令人類得以稱霸世界,傲立食物鏈的頂端;蒸汽、電力以及信息技術(shù)的使用,令人類迅速發(fā)展,極大地釋放了生產(chǎn)力,加速了城市化、現(xiàn)代化進程,視野和觸角已經(jīng)從地球延伸到宇宙深處和更多未知的領(lǐng)域。“假輿馬者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而絕江河。”可以說,一個“借”字,道出了人類發(fā)展的秘密。

在萬物互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、人工智能等高科技日益發(fā)展的今天,人類可以“借用”的工具智能化水平越來越高,從滿足物質(zhì)追求、提升作業(yè)效率、享受便利生活,逐漸發(fā)展到滿足精神追求、獲得更高層次提升,實現(xiàn)從低級到高級、從體力向腦力的轉(zhuǎn)化。我們應(yīng)該如何把握住這種轉(zhuǎn)化趨勢,迅速實現(xiàn)個體的飛躍呢?涂子沛在新作《第二大腦:腦機協(xié)作如何改變個人發(fā)展和家族傳承》中指出,“借用”當下腦機協(xié)作技術(shù),快速打破“內(nèi)卷”的有效策略是構(gòu)建個人的“第二大腦”。

所謂的“第二大腦”就是利用信息、存儲等技術(shù)構(gòu)建的數(shù)字化記憶體,是生物大腦的科技補充,兼具記錄、存儲、查找的電腦屬性和整合、分析、創(chuàng)新的生物屬性,不僅可以解放大腦的重復(fù)性不必要勞動,而且可以補充和延伸大腦的思維,催動產(chǎn)生新的創(chuàng)意,從而破解“內(nèi)卷”,塑造精彩的人生。總的來說,“第二大腦”可以幫助每個人實現(xiàn)強記、強智、強勢“三強”。

首先,強記,實現(xiàn)“記憶外包”。人類大腦由大約10億個神經(jīng)元組成,約有10000多億個神經(jīng)連接。如果每個神經(jīng)元連接只能存儲一個單位的記憶,那么大腦的記憶能力是非常有限的。為了避免出現(xiàn)空間不足的問題,大腦就進化出了遺忘機制,選擇將大量信息壓縮或者遺忘,防止信息過載。

愛因斯坦是世界上最偉大的科學(xué)家之一,而當有人問他不銹鋼成分時,他卻回答說:“你去查查《冶金手冊》吧。”有人問他從紐約到芝加哥的路程時,他回答說:“實在對不起,我記不住,你可以去查查《鐵路交通》。”對此,愛因斯坦給出了解釋:“我從來不記詞典已經(jīng)有的東西,我的記憶是用來記書本上還沒有的東西。”誠然,知道在哪里可以找到的話,完全沒有必要費力去記憶。這樣我們就可以及時清空大腦內(nèi)存,騰出更多精力來進行思考。特別是當下搜索技術(shù)的應(yīng)用,輕易就可以幫助我們找到答案。以數(shù)字存儲為基礎(chǔ)的“第二大腦”可以補充、擴展更多硬件存儲設(shè)施,無限的存儲容量將遠遠超出第一大腦,搜索得到的答案也將更加智能、快捷、富有個人特色。所以,如果說大腦屬于身體內(nèi)部的生物記憶,那么“第二大腦”則是可以借助的外部記憶庫。

其次,強智,實現(xiàn)“深度思考”。記憶的作用不一定是為了記住過去,而是通過思考幫助我們走向未來。在當下信息時代,互聯(lián)網(wǎng)上的超級鏈接讓人類失去了思考的焦點。當新的信息像潮水一樣沖擊我們大腦的時候,所有的東西都只能留下淺淺的印象。所以互聯(lián)網(wǎng)絕對不是好的記憶工具,更不是好的思考工具。

相比于互聯(lián)網(wǎng),書籍閱讀有著得天獨厚的優(yōu)勢,因為它聚焦主題,按照一定的思考框架或者邏輯框架層層深入。這樣才能夠讓我們由淺入深、由零散向系統(tǒng)化進行理解和思考。“第二大腦”的架構(gòu)類似于書籍,與互聯(lián)網(wǎng)的橫向鏈接完全不同,采取數(shù)據(jù)庫的管理模式,能夠“像人腦一樣”存儲數(shù)據(jù),不僅有邏輯層次,還有信息之間的相互關(guān)聯(lián)。

要知道,創(chuàng)新的本質(zhì)就是將不同的事物相互聯(lián)系。知識從一開始,就不僅是對事物本質(zhì)的認識,也是對一件事物和其他事物之間所有關(guān)系和聯(lián)系的洞察和認識。很多人之所以能夠創(chuàng)新,就是因為他能發(fā)現(xiàn)別人發(fā)現(xiàn)不了的聯(lián)系和關(guān)系。亞里士多德、柏拉圖、莎士比亞、歌德、牛頓、愛因斯坦等,就是能夠洞見事物之間的互相關(guān)系和影響,將新與舊、過去與現(xiàn)在、遠與近聯(lián)系在一起。在技術(shù)的加持下,“第二大腦”可以將所有的信息呈現(xiàn)為有組織、有結(jié)構(gòu)的圖譜,來幫助我們發(fā)現(xiàn)圖中不同信息節(jié)點之間的聯(lián)系,并且用數(shù)值來標明聯(lián)系的強弱,成為賦能創(chuàng)新的重要手段,為深度思考提供強大助力。

第三,強勢,實現(xiàn)“核心突破”。“第二大腦”依托數(shù)據(jù)庫,可以擁有清晰、準確、有序的網(wǎng)狀立體結(jié)構(gòu),輔助大腦系統(tǒng)化思考,幫助構(gòu)建價值體系,形成效率和認知的雙重突破。

當今社會,個人的輸出效率是決定成就大小的關(guān)鍵指標。高質(zhì)量地輸出稿件、輸出思想、輸出創(chuàng)意,就能讓自己“錐處囊中,其末立現(xiàn)”,成為事業(yè)的贏家。正常情況下的輸出過程中,我們需要不斷尋找和組織素材,隨時判斷每句話的準確性、邏輯性。也正因如此,個人的輸出成為很多人成長的絆腳石。如果有了“第二大腦”,就不需要字斟句酌。無論是演講,還是發(fā)表文章,只需要找出相關(guān)記錄即可,在這些記錄中已經(jīng)包括了一些核心的觀點、生動的例子以及先賢的思考等等,只需要重新整理、組合,彼此建立聯(lián)系,就能夠形成嶄新的作品,輸出的質(zhì)量和效率自然不可同日而語,個人的品牌和核心競爭力自然也會得到突破性提升,成功自然也就近在咫尺。

相比于輸出效率的提升,認知水平和層次的提升則是根本性的。影響個人認知的主要因素是社會影響和個人經(jīng)歷,而個人經(jīng)歷則是認知的關(guān)鍵。一個人在經(jīng)歷了很多事的同時,會依靠自己的判斷和思辨,通過不斷地積累,慢慢地形成自己的認知。這個步驟也可以稱作“記錄、反思和提煉”,管理學(xué)上也被稱為“PDCA”循環(huán)或者復(fù)盤。人類的大腦很可能將細節(jié)遺忘,但“第二大腦”的記錄功能,可以事無巨細地詳細記錄,滿足沉淀、思考、凝練的需要,進而高質(zhì)量重塑我們的認知。如果從10歲開始算起,每個人會有50年到70年的時間來打磨和建設(shè)“第二大腦”,形成涵蓋一生學(xué)習和思考過程的完整數(shù)據(jù)庫,從而構(gòu)建出完整的知識體系和價值體系,不僅可以提升自我認知,甚至還可以將其傳之后世。

阿基米德有一句名言:“給我一個支點,我可以撬起地球。”站在巨人的肩膀上離成功更近,“第二大腦”為我們提供了一個堅實的支點、高聳的肩膀。借助它的力量,相信每個人都會行至更遠、創(chuàng)造奇跡,而未來的世界也將更加璀璨、更加美好。借勢者智,借“腦”者王。《第二大腦》,借給你這張通向未來的路引。

作者:周憲沖

編輯:蔣楚婷

責任編輯:朱自奮

*文匯獨家稿件,轉(zhuǎn)載請注明出處。

關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息