【資料圖】

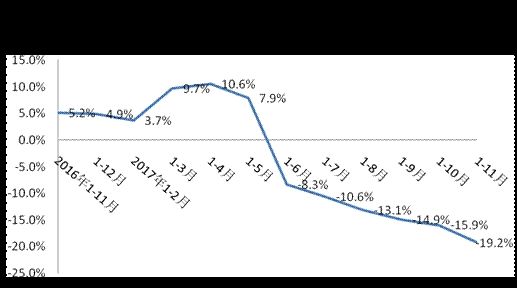

【資料圖】

印度農(nóng)產(chǎn)品大量出口向來是印度創(chuàng)造外匯的利器,然而今年受制于國際形勢,無論是國內(nèi)產(chǎn)量還是對外出口,印度農(nóng)產(chǎn)品都面臨著不小的困難。是繼續(xù)大量出口農(nóng)產(chǎn)品以保外匯?還是將政策傾斜給以農(nóng)民為主體的普通民眾以穩(wěn)民生?值得印度政府權衡再三。

印度是亞洲農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中始終占據(jù)主導地位。近40年來,印度雖然一直大力發(fā)展工業(yè)、信息技術等產(chǎn)業(yè),但時至今日,印度仍有約80%的人口以農(nóng)業(yè)為生,農(nóng)業(yè)凈產(chǎn)值占國內(nèi)凈產(chǎn)值的30%以上。可以說,農(nóng)業(yè)的增長速度,很大程度上決定著印度國民經(jīng)濟的增長速度。

印度的耕地面積居亞洲之首,多達1.43億公頃。從這個數(shù)據(jù)來看,印度可稱得上是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國。印度也是農(nóng)產(chǎn)品出口大國,僅每年小麥的出口量就達200萬噸左右,其他幾大重要農(nóng)產(chǎn)品,諸如豆類、孜然、姜、辣椒等出口量也居世界前列。

農(nóng)產(chǎn)品大量出口向來是印度創(chuàng)造外匯的利器,然而今年受制于國際形勢,無論是國內(nèi)產(chǎn)量還是對外出口,印度農(nóng)產(chǎn)品都面臨著不小困難,以往“賣賣賣”的政策也帶來了國內(nèi)經(jīng)濟、民生等多方面問題。

2022年,作為世界主要糧食出口國的俄烏兩國受沖突影響,小麥出口大減,印度的小麥出口作為市場上的替代品需求大增。據(jù)印度國內(nèi)機構預測,2022/2023財年(2022年4月份至2023年3月份)印度的小麥出口可能達1300萬噸。這一情況看似為印度農(nóng)產(chǎn)品出口市場帶來了巨大利好,然而卻也導致國內(nèi)糧食價格飆升。印度政府在今年5月以“保障糧食安全”為由,宣布放緩甚至在一定程度上禁止小麥出口,但官方數(shù)據(jù)顯示,本財年前5個月(4月份至8月份)印度仍出口了435萬噸小麥,同比增長116.7%。農(nóng)產(chǎn)品出口量陡增,印度國內(nèi)市場上如小麥、小麥粉等基礎作物和加工產(chǎn)品的價格大幅上漲,出現(xiàn)了嚴重的通貨膨脹。

印度民眾的飲食結構以谷物為主,收入中僅很小一部分會消費在蔬果這類價格偏高的食物上。因此,面對糧價不斷上漲,普通人的生活處境更加艱難。雪上加霜的是,農(nóng)民由于生活成本上升,紛紛寄希望于手中的農(nóng)作物不斷漲價而選擇囤貨。11月份,印度棉花協(xié)會的官員公開表示,新一季的棉花作物已經(jīng)收獲,但是許多農(nóng)民希望這些作物像之前一樣繼續(xù)漲價,因此不愿出售。這種捂售心理,無疑進一步加重了印度農(nóng)產(chǎn)品市場的通脹。

印度對大量出口農(nóng)產(chǎn)品已形成政策依賴,并成為影響印度經(jīng)濟的“雙刃劍”。這個問題在今年國際形勢復雜多變的大背景下暴露得十分明顯。若細究其背后原因,這種困境和印度國內(nèi)長久以來的現(xiàn)實情況有關。具體而言,就是印度糧食產(chǎn)量“總量大,人均小”。雖然印度耕地面積世界第一,但印度人口眾多,人均耕地面積少。此外,印度國內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平較為落后,缺乏先進的農(nóng)田水利灌溉設施和防災害設施,嚴重依賴人力,而且對農(nóng)耕器械、化肥農(nóng)藥的依賴度低。這就導致印度農(nóng)業(yè)的收成幾乎每年都會因季風的到來而受到很大影響。據(jù)統(tǒng)計,印度的人均糧食產(chǎn)量僅僅在230公斤左右,遠低于國際上人均400公斤的一般標準。如此看來,印度與人們常規(guī)認知中“農(nóng)業(yè)大國”的形象仍有一定差距。

近一段時間,印度國內(nèi)通脹放緩,銀行系統(tǒng)也逐漸恢復正常,國民經(jīng)濟有所恢復。是繼續(xù)大量出口農(nóng)產(chǎn)品以保外匯?還是將政策傾斜給以農(nóng)民為主體的普通民眾以穩(wěn)民生?值得印度政府權衡再三。

(文章來源:經(jīng)濟日報)

關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息