(相關資料圖)

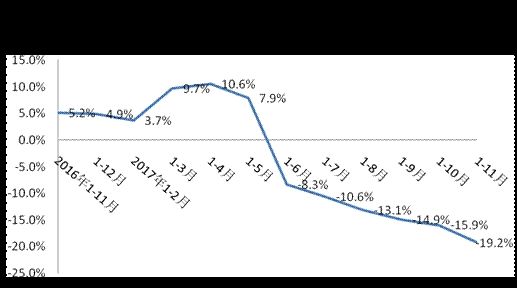

(相關資料圖)

在清朝影視劇中,"黃馬褂"出現頻率極高,通常由內大臣、御前大臣、御前侍衛等人穿戴。因明黃色乃是皇家御用顏色,故而"黃馬褂"便也通常被賦予了一種極高的榮譽象征,通常被賞賜給有功的武將和大臣,乃是一種極高的榮耀。然而到了慈禧時期,黃馬褂卻成泛濫之勢,甚至已經到了"市井穿黃馬褂者多矣,如草繩系腰"的境地。

黃馬褂被賦予特殊象征,清朝中前期穿戴者較少黃馬褂其實就是一種用明黃色綢緞或紗(冬天用綢緞,夏天用紗)制成的馬褂,沒有花紋和彩袖。本沒有什么特殊象征,但因"明黃"色(淡黃色)乃是帝王專用的顏色,就連貴族和宮妃也只能用"金黃色"(深黃色),而平民更是只能用"杏黃色"(紅黃色),因為顏色的特殊性,使得黃馬褂也被賦予了一種極高的榮譽象征。

按照清朝的規定,黃馬褂分為四種,且只有四類人在特定的條件下才可以穿:1、行職褂子。這種是在皇帝出行時,各內大臣、御前大臣、御前侍衛等隨從,必須穿黃馬褂以壯行色。不過由于其實因職責的原因而被允許穿,故而一旦離職,或者不與皇帝同行時,便不允許穿。正如《清會典事例·侍衛處·儀制》所載"后扈前引大臣一二等侍衛升級新補者,歲于十二月行文內務府,支領緣貂朝衣端罩,豹尾班侍衛支領蟒袍;恭遇巡幸,支領黃馬褂。"

2、行圍褂子。咸豐以前的清朝皇帝,每年都要外出行獵,在皇帝舉行圍獵、校射(射箭比賽)之時,表現出眾或向皇帝進獻獵物之人,皇帝一般都會賞賜黃馬褂。但這種黃馬褂只有在跟隨皇帝行獵之時才可以穿著,平時禁止穿著。3、武功褂子。這種黃馬褂便是我們常見的"賜穿黃馬褂",但只有在立下特殊功勛時才會賞賜,但在嘉慶以前少見于史書,因而判斷應該是在道光或咸豐年間以后才開始出現的。太平天國時期,與太平軍作戰立下戰功者多有賞賜,但通常也只是賞賜給高級武將。此外,如果能夠討得皇帝或太后歡心,有時也能被賞賜。不過,這種黃馬褂只有在隆重場合才可以穿,平時則要高高供奉在祖宗堂上,以示榮耀。不過,他們可以復制一件較原物簡單的黃馬褂,以備公務需要時穿用。

4、特使特賜。這種黃馬褂通常只被賞賜給特使或宣慰中外的官員。而且,被特賜的官員在詔書宣讀之后,被特賜黃馬褂的官員還要騎馬繞紫禁城一周,以示榮耀。這四種雖然都被稱為"黃馬褂",但因其功能用處不同,因而形制上也有所區別,例如侍衛及打獵與比武賞穿的黃馬褂的紐絆為黑色,而武將和文官穿用的黃馬褂的紐絆則為黃色。

慈禧時期黃馬褂開始泛濫,已到"市井穿黃馬褂者多矣"的境地

從關于黃馬褂的規定不難看出,在清朝中前期,能被獲準穿黃馬褂的人其實并不多,他們要么是天子近侍或天子近臣,要么是立有卓越功勛的武將,然而隨著清朝的沒落,到慈禧臨朝稱制時期,黃馬褂卻逐漸開始呈現泛濫之勢。

雖說在太平天國運動和捻軍起義爆發之后,清朝賞賜黃馬褂的標準已經開始降低,但當時不僅對軍功的要求依舊較高,而且他們一旦違背皇規或犯錯誤時,皇帝還要將黃馬褂收回,以示懲罰。因此,這一時期黃馬褂的含金量還是比較高的。然而隨著鴉片戰爭的爆發,清朝國力每況日下,尤其是經歷了太平天國和捻軍起義之后,清朝的財政開始陷入困境。朝廷已經不像以前那樣可以給予功臣和封疆大吏豐厚的賞賜,只好將成本較低,但同樣有特殊意義的"黃馬褂"作為主要的賞賜物品,于是乎湘軍、淮軍的主要將領,地方總督巡撫等封疆大吏,幾乎是人手一件。

電視劇中喜來樂被賜穿黃馬褂而到了慈禧手里,更是進一步放寬了賞賜條件,凡是能夠逗其開心的藝人、為其開火車的司機、在清政府任職的洋人都得到過"黃馬褂"。而為了應對龐大的朝廷開支,以及巨額的賠款,更是將"黃馬褂"大肆賞賜給了捐款的商人。

到了最后,清政府為了籌集資金,甚至開始公開拍賣黃馬褂,而價格也從一開始的幾萬兩白銀,一路降低到幾千兩、百十兩,如此低廉的價格,自然就導致曾經榮耀無比的"黃馬褂"爛大街了。正所謂"市井穿黃馬褂者多矣,如草繩系腰,綽綽令之試色,百姓多有詬言"。據說江寧府,也就是今天的南京竟然有個屠夫穿著黃馬褂賣狗肉。

關鍵詞:

營業執照公示信息

營業執照公示信息