導(dǎo)讀

(資料圖片僅供參考)

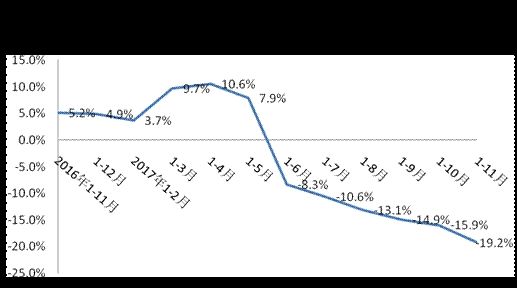

(資料圖片僅供參考)

大宗商品價(jià)格周期受到多重因素影響。從時(shí)間維度上看,有長期、中期、短期因素;從空間維度上,有全球因素和局部因素;從商品屬性角度,又可分為供應(yīng)和需求沖擊。

長期影響因素可能來自技術(shù)進(jìn)步等結(jié)構(gòu)變化,例如頁巖油開采技術(shù)突破使美國在時(shí)隔六十年后再度成為油品凈出口國;生物科技進(jìn)步使1990年代玉米種植效率提高20%以上。也可能來自政策層面影響。例如歐佩克的產(chǎn)量管理政策、農(nóng)作物政府干預(yù)政策等。中短期影響因素可能來自經(jīng)濟(jì)和商業(yè)周期,如2008和2020年的全球經(jīng)濟(jì)衰退;或者地緣沖突、天氣狀況、供應(yīng)中斷、貿(mào)易摩擦等。

本文重點(diǎn)探討了兩個(gè)問題:1. 不同時(shí)間維度因素對商品價(jià)格周期影響比較。2. 商品價(jià)格周期的主要驅(qū)動因素比較。最近50年大宗商品經(jīng)歷三輪大周期,通過對27種商品價(jià)格分析,長期/中期/短期變量平均占比47%/50%/3%。前25年供應(yīng)沖擊對大宗商品價(jià)格影響相對更高;后25年則更多來自需求變化。文章主要內(nèi)容來自世界銀行工作論文,結(jié)論僅供參考。

不同時(shí)間維度因素影響

通過對27種大宗商品最近50年價(jià)格變化歸因,分析了長期變量(大于20年)、中長期變量(8-20年)、中短期變量(2-8年)、短期變量(小于2年)對商品價(jià)格周期影響。長期因素對應(yīng)商品超級周期,中長期對應(yīng)投資周期,中短期對應(yīng)商業(yè)周期,短期對應(yīng)事件驅(qū)動。

平均來看,長期、中長期、中短期、短期因素對價(jià)格周期影響分別占比47%、32%、17%、4%。其中長期因素對農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變化影響占比最高(66%),工業(yè)商品次之(45%),能源商品最低(30%)。中期因素對能源商品影響最大(55%),工業(yè)商品次之(27%),農(nóng)產(chǎn)品最低(14%)。主要由于能源和工業(yè)商品需求對商業(yè)周期相對更加敏感。

大宗商品超級周期回顧

大宗商品價(jià)格自1970年以來經(jīng)歷了三輪長周期。第一輪從1970年到1978年達(dá)到頂峰,持續(xù)至1980年代中期。第二輪高峰期在1994年左右,主要體現(xiàn)為金屬和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。第三輪包括所有商品,從2000年到2010年峰值。

原油缺席了1990年代的第二輪大周期價(jià)格上漲,受到多重因素共同作用:1970年代油價(jià)高位推動非歐佩克供應(yīng)的快速增加、其他能源對石油替代、蘇聯(lián)解體后釋放出大量閑置產(chǎn)能、以及歐佩克的目標(biāo)價(jià)格管理政策等。

農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)部表現(xiàn)出較強(qiáng)聯(lián)動性,供需相互替代特性可以對沖部分短期波動,因此長期因素在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期影響中占比最高。一年生農(nóng)作物通常使用類似的土地、人工、機(jī)械等耕種,因此可以相互種植替代,需求也可以部分替代。例如美國生物燃料法案提升玉米需求,同時(shí)導(dǎo)致小麥需求和價(jià)格上漲。而2018年貿(mào)易沖突導(dǎo)致中國減少對美國大豆進(jìn)口后,增加了玉米對豆粕,以及棕櫚油對豆油替代。而農(nóng)產(chǎn)品政策則是相對穩(wěn)定的長周期影響因素。

商品價(jià)格周期驅(qū)動因素

大宗商品價(jià)格周期受到共性因素如經(jīng)濟(jì)活動、金融條件等,以及個(gè)性因素如供應(yīng)變量等共同推動。例如2006-08年價(jià)格上漲和2014-16年價(jià)格下跌就并非經(jīng)濟(jì)和需求影響。由于能源是其他商品的輸入成本,因此油價(jià)變化又會通過直接渠道(燃料價(jià)格)和間接渠道(化工和肥料價(jià)格)傳遞至農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)商品,從而導(dǎo)致價(jià)格聯(lián)動增強(qiáng)。

需求沖擊。負(fù)面需求沖擊通常伴隨全球衰退和經(jīng)濟(jì)放緩,如1975、1982、1991、1998、2001、2009、2020年等。正向需求沖擊通常發(fā)生在經(jīng)濟(jì)上行階段,如2000年后中國需求增加推升全球商品價(jià)格上漲。

供應(yīng)沖擊。負(fù)面供應(yīng)沖擊如1973-73年第一次石油危機(jī)和1978-79年第二次石油危機(jī),供應(yīng)減少推升油價(jià)大幅上漲導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動回落。正面供應(yīng)沖擊如1990年代信息技術(shù)發(fā)展、全球化和供應(yīng)鏈整合、投資快速增加等,促使生產(chǎn)力大幅提高,商品成本和價(jià)格回落。

綜合影響。供應(yīng)需求沖擊可能同時(shí)出現(xiàn);若反向可能相互對沖,若同向則會放大價(jià)格波動。例如1970年代石油危機(jī)期間需求疲弱被歐佩克供應(yīng)減少對沖;而2020年4月需求減少供應(yīng)增加導(dǎo)致油價(jià)大跌。1990年代非蕭條時(shí)期,供應(yīng)增加壓制價(jià)格;2000年代需求快速增加主導(dǎo)價(jià)格上行等。

(文章來源:中信期貨)

關(guān)鍵詞: 生物科技

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息