伴隨著歐洲等地持續攀升的天然氣與電力短缺風險,去年以來全球動力煤價格一路走高,當前紐卡斯爾煤炭價格較去年和2020年同期增長了111%/642%,我們認為高煤價的背后是短期“俄烏”沖擊與長期綠色轉型下歐洲乃至全球能源供應體系所面臨的重大挑戰。

(資料圖片)

(資料圖片)

可以看出,雖然最近海外加息拖累原油、天然氣等價格出現明顯回調,但海外煤炭價格依然保持了較強韌性。即便是近期歐盟在運輸環節邊際放松了對俄煤的制裁,允許歐洲企業將俄羅斯煤炭運往第三國或提供航運相關服務,但當下海運動力煤市場所面臨的供需矛盾并非缺乏運力所致,因此運力的放寬并不足以改變偏緊的基本面,市場反應也較為平淡。

對于今年冬天,面對天然氣供給沖擊(詳見我們2022年9月18日發布的《歐洲天然氣:再平衡,非坦途》)與潛在極端天氣對電力供需兩端壓力這兩重風險,我們認為煤炭依然是歐洲能源供需平衡的重要一環,但代價除了高昂的價格,還有激增的碳排放量。我們看到去年歐洲整體的碳排放量逆勢增長,碳排放配額價格也從30歐元/噸一度上漲至接近100歐元/噸。因此我們認為訴諸煤電解決燃眉之急或非長久之計,長期內歐洲可能會加速發展風光、儲能、氫能等以實現能源去碳化進程。

盡管歐洲僅僅只是一個邊際買家,但其對全球海運動力煤市場帶來的外溢效應或仍不可小覷。在供給端,歐盟對俄羅斯的煤炭禁運對全球動力煤供應的影響短期內難以通過貿易重構消化,同時產能瓶頸、極端天氣與貿易政策等因素也使得供應端難有起色。在需求端,即便海外加息或對需求增速帶來拖累,但今冬發電、取暖等需求仍有剛性,高昂氣價亦驅動了煤炭替代。因此,歐洲將與日本、韓國、印度等主要動力煤進口國競爭有限的煤炭,尤其是高熱值煤炭的出口資源,在價高者得的市場機制下,我們預計今冬海外動力煤價格大概率將維持在高位。

電力緊張疊加天然氣價格大漲,歐洲訴諸煤電

歐洲當下正在經歷的電力供應緊張的背后,既有“俄烏”局勢對以天然氣為首的傳統化石能源帶來外部供應沖擊,也有內部能源轉型過程中核電等的自發縮減,同時極端干旱天氣下水力發電出現明顯下滑。電力供給曲線收縮的同時,高昂的氣價也抬升了邊際發電成本。電力供給的縮減通過高企的電價傳導至需求端,今年前8個月,我們統計的歐洲20國(下同)發電量與用電量同比分別下滑了3.8%和1.8%。

電力供應緊缺疊加天然氣價格大漲,歐洲不得不訴諸煤電以應對“燃眉之急”:一方面,歐洲部分國家延緩了煤電退出的進程,重開閑置了的燃煤電廠以度過當下的燃眉之急。據Wood Mackenzie統計,當前歐洲整體約有11GW的煤電產能復產,約占歐洲總煤電產能的十分之一。另一方面,煤電的利用小時數也大幅提升,我們統計的14個歐洲主要煤電生產國的利用小時數在今年前8個月已經達到了2380小時,我們預計今年全年利用小時數或將達到4000小時,較2021年的3716小時與2020年的2658小時有進一步的增長。

今冬能源風險仍存,動力煤需求依然關鍵:今冬天然氣的供應風險依然是歐洲能源市場的較大不確定因素,在供給瓶頸下實現供需再平衡的辦法無非通過替代能源的補充或是需求端的減量,而兩條路徑的代價可能都意味著更高的成本或價格。我們認為電力側對天然氣的替代或是實現天然氣消費減量的關鍵一環,核電與可再生能源的不確定性與波動性較大,煤電則是相對可控且穩定的電力來源。當前天然氣發電成本仍是煤電的2倍以上。另外,受較為悲觀的經濟發展前景的影響,歐盟碳配額價格亦在最近出現了明顯下跌,提升了煤電發電的經濟性。

我們假設325億立方米天然氣減量中有30%是來自于發電側的貢獻,且該缺口完全依賴煤電來補充,則意味著煤電廠需要在當前基礎上再額外增加每月84小時的出力(假設與測算請詳見本文正文與《歐洲天然氣:再平衡,非坦途》),而今年前8個月歐洲煤電平均每月利用小時數約為298小時,因此從煤電產能的角度來講,仍有一定提升的空間。

但我們認為煤電出力的瓶頸或不在發電側,而在煤炭供給側。我們假設這額外84小時左右的電力缺口完全由煤電彌補,那么煤炭消費量將在今年前8個月的基礎上再增加30%左右,即新增203萬噸硬煤和400萬噸褐煤消費。這部分缺口與歐洲每月的動力煤進口量幾乎相當,我們認為這將對歐洲本就已經較為緊張的煤炭基本面帶來進一步的壓力。因此為實現電力供需的平衡,除了增加煤炭供給外,電力需求端的自發削減或也不可避免。

歐洲煤炭自產占比高,但進口煤炭仍是平衡關鍵:歐洲動力煤自有產量滿足了其80%左右的動力煤的需求,且主要集中在德國與波蘭兩國,合計占總產量的83%,其余產量則分布在巴爾干半島上的保加利亞、斯洛伐克、波黑、斯洛文尼亞等國。雖然進口量占比較小,但自有產能制約與結構錯配可能決定了歐洲仍需要依靠進口煤炭,特別是相對高熱值的硬煤來實現供需平衡。

全球來看,歐洲或給海運動力煤市場帶來較強外溢效應

在全球海運動力煤市場,歐洲僅僅是一個邊際買家,2021年其動力煤進口占全球貿易量僅約5.8%,但我們認為歐洲當前的能源困境將給全球海運動力煤市場帶來較強的外溢效應。對于即將到來的冬天,在內部煤炭產量空間有限的情況下,歐洲仍將加大動力煤進口從而1)滿足國內的電力缺口;2)尋求對俄羅斯高熱值動力煤的替代。

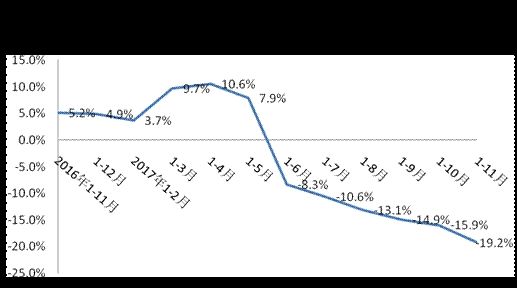

1-7月全球海運動力煤出口量同比下滑3.2%:即使面對歷史性的高煤價,今年以來全球海運動力煤出口仍出現了下滑。印澳俄三大動力煤出口國均出現不同程度的下滑:印尼:-2.4%(同比,下同)、澳大利亞:-8.4%、俄羅斯:-7.4%。第二梯隊的南非、哥倫比亞和美國中,也僅有南非出口量增長了9%,哥倫比亞和美國分別下滑了6.7%和3.6%。我們認為海運動力煤出口下滑主要有以下幾個原因:產能瓶頸、極端天氣、資源國出口政策、俄煤禁運。

氣煤轉換支撐日、韓兩國對高卡煤需求:日、韓兩國是海運動力煤,特別是高熱值煤,譬如紐卡斯爾煤炭的定價的重要因素,日本和韓國是全球第三與第四大動力煤進口國,僅次于中國和印度。燃氣和燃煤等傳統化石能源在日韓的電力系統中依然占據比較重要的地位,歐洲對LNG需求激增的同時也大大增加了兩國天然氣的進口成本,導致了發電側的氣煤轉換。今年1-7月日韓兩國天然氣發電量下滑了約2.7%,而同期的煤炭發電量同比增加了2.1%,對沖了大部分天然氣發電的減量。

與歐洲類似,我們認為日、韓的動力煤需求增量也是支撐海運煤價格的一大因素,本質上是全球范圍內煤炭對天然氣的替代。從量的角度來看,日本和韓國的動力煤消費幾乎完全依賴進口,因此需求側的壓力無法由自身消化,只能通過海運煤進口來滿足消費增量。相對于燃氣發電,燃煤發電依然更具經濟性。從結構的角度來看,日、韓電廠的需求主要集中在高熱值煤炭,這也加劇了海運煤市場的結構性矛盾。

中、印、東盟等地區煤電消費或將保持韌性:中國和印度在海運動力煤進口市場位居前二,東盟合計也進口了近1.3億噸動力煤(包括地區間國家之間的進口)。但該區域因自有煤炭資源較為豐富,煤電在能源體系居于主導地位,動力煤的自給率亦較高(2021年中國和印度分別為94%和83%)。今年以來海運動力煤價格的大漲抑制了中國與印度的煤炭進口空間,中、印兩國因而更多通過挖掘國內產量以滿足需求增長。可以看到,海運動力煤的緊張對國內供應造成了較大壓力,進口煤價也對本國煤價形成了一定支撐。

考慮到煤電在中、印兩國的比重,以及兩國較高的煤炭自給率,中、印對海運動力煤的需求很大程度取決于以下幾個因素:一是由經濟發展和居民活動主導的電煤需求,水電、風光等可再生能源的表現則決定了電煤需求的波動;二是煤炭的自產量,同時由于內陸產地和沿海消費地地理上的錯配,運輸情況也是一個影響因素;三是中、印兩國進口煤的熱值普遍較日、韓與歐洲更低,因此對高熱值動力煤的平衡的影響或較少,更多體現在低卡煤市場。

(文章來源:中金大宗商品)

關鍵詞: 綠色轉型

營業執照公示信息

營業執照公示信息