2023年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多不確定性。當(dāng)前,全球通貨膨脹率雖有望下降,但仍將高于國(guó)際金融危機(jī)前的水平。受全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、地緣政治沖突等影響,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景也充滿(mǎn)坎坷。對(duì)于以生豬為首的大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng),同樣受到宏觀因素的影響。

昨日,由期貨日?qǐng)?bào)、華西期貨聯(lián)合主辦,大商所特別支持的“DCE·產(chǎn)業(yè)行——期貨大家談:生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路”線上系列活動(dòng)的第四場(chǎng)會(huì)議中,卓創(chuàng)資訊研究院研究員曹慧表示,以美元計(jì)價(jià)的國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格與美元強(qiáng)弱關(guān)系表現(xiàn)顯著,美元指數(shù)有效反映了隨著國(guó)際市場(chǎng)其他貨幣對(duì)美元匯率的變動(dòng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)定價(jià)的影響。

“疫情以來(lái),在不考慮其他非貨幣因素影響下的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況下,美元強(qiáng)弱將成為趨勢(shì)性影響農(nóng)產(chǎn)品定價(jià)的主要邏輯。而美元的強(qiáng)弱則直指美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策導(dǎo)向,因此,能夠看到,隨著美元加息進(jìn)程的開(kāi)啟,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌,趨勢(shì)下行。”曹慧介紹說(shuō)。

(相關(guān)資料圖)

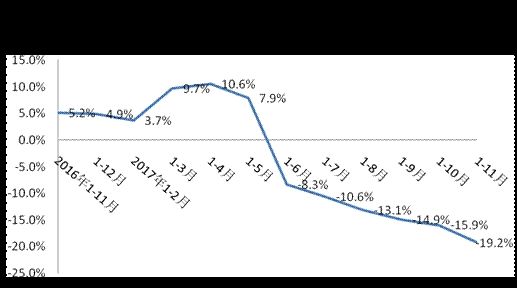

(相關(guān)資料圖)

從價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性來(lái)看,曹慧表示,國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)與國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品也保持了相對(duì)一致性。“盡管FAO統(tǒng)計(jì)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)樣本多數(shù)以主要生產(chǎn)國(guó)農(nóng)產(chǎn)品離岸價(jià)格為準(zhǔn),但價(jià)格似乎是通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)間的貿(mào)易流通,對(duì)國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成了一定程度的擾動(dòng)。2022年上半年,國(guó)內(nèi)玉米及小麥?zhǔn)袌?chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲與宏觀地緣風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題關(guān)系密切,而隨著地緣風(fēng)險(xiǎn)因素的消退,下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受需求驅(qū)動(dòng)對(duì)價(jià)格形成支撐。2023年以來(lái),主要支撐因素季節(jié)性缺失,預(yù)期轉(zhuǎn)弱,國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性再度趨同。”她表示。

不過(guò),基本面完全在國(guó)內(nèi)的白條豬肉市場(chǎng)價(jià)格則與國(guó)際市場(chǎng)存在錯(cuò)位,對(duì)此,曹慧認(rèn)為,這主要源于國(guó)際市場(chǎng)禽肉貿(mào)易量規(guī)模以及禽流感沖擊肉類(lèi)供應(yīng)所形成的差異,以及宏觀通脹見(jiàn)頂?shù)木唧w商品表征。而隨著經(jīng)濟(jì)衰退及需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱的影響,國(guó)際與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)肉類(lèi)價(jià)格下跌趨勢(shì)也逐步趨于一致。

“從國(guó)內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看,來(lái)自于國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)因?yàn)檫M(jìn)口量的下降而得到有效降低。但能夠預(yù)見(jiàn)的是,在海外加息進(jìn)程中,宏觀因素仍是影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的主要方面,無(wú)論國(guó)際還是國(guó)內(nèi)。”曹慧認(rèn)為,未來(lái)這一進(jìn)程是否會(huì)有所緩和,可能將成為后續(xù)兩個(gè)市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)分歧的重要變量。

國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)方面,曹慧表示,社融存量同比增速下行,也從長(zhǎng)周期視角反映出宏觀經(jīng)濟(jì)降杠桿趨勢(shì)。而社融存量增速與M2增速水平間的差異在去年6月之后明顯擴(kuò)大。反映出實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求的低迷,且M2-M1的剪刀差水平走闊也進(jìn)一步從貨幣供應(yīng)端解釋了市場(chǎng)需求低迷的背后,資金仍滯留在銀行及金融機(jī)構(gòu)間,并未形成有效的需求釋放。

此外,曹慧介紹說(shuō),盡管CPI同比下行,但核心CPI指標(biāo)仍保持穩(wěn)定,反映出當(dāng)前提振消費(fèi)市場(chǎng)所發(fā)揮的需求引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)基礎(chǔ)開(kāi)始增強(qiáng)。從CPI與PPI剪刀差走勢(shì)來(lái)看,階段性同向走弱不改二者剪刀差繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)期,社融數(shù)據(jù)仍將保持較高增速,在市場(chǎng)流動(dòng)性逐步緩解之后,消費(fèi)市場(chǎng)的整體回暖將帶動(dòng)CPI觸底反彈,全年底部得以確認(rèn)。

“整體來(lái)看,國(guó)內(nèi)需求不足同時(shí)供應(yīng)增加,低利率環(huán)境下陷入資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù),流動(dòng)性改善才能提振商品價(jià)格上行。”曹慧表示。

從生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的上游來(lái)看,曹慧介紹說(shuō),受海外及國(guó)內(nèi)宏觀因素影響,國(guó)內(nèi)飼料原料市場(chǎng)持續(xù)高位振蕩之后開(kāi)啟趨勢(shì)下行,蛋白類(lèi)原料與先于能量類(lèi),也進(jìn)一步反映出國(guó)際宏觀市場(chǎng)因素對(duì)國(guó)內(nèi)形成的沖擊。國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)的率先下行,也是受?chē)?guó)際宏觀地緣因素影響轉(zhuǎn)弱后的表現(xiàn),并進(jìn)一步向其他能量類(lèi)原料市場(chǎng)傳導(dǎo)。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)原料采購(gòu)需求則使其他如玉米、高粱等市場(chǎng)價(jià)格回落相對(duì)小麥更為滯后。但進(jìn)入2023年,宏觀因素對(duì)原料市場(chǎng)的利多效應(yīng)幾乎全部轉(zhuǎn)弱,加速了今年一季度以來(lái)的原料價(jià)格下跌態(tài)勢(shì)。

結(jié)合成品飼料價(jià)格來(lái)看,飼料原料價(jià)格的回落在2022年12月開(kāi)始顯現(xiàn),至3月數(shù)據(jù),成品料價(jià)格較11月高位下跌的平均水平在3.7%。不過(guò),曹慧表示,成本端的下行其實(shí)并沒(méi)有給生豬養(yǎng)殖端更多的利潤(rùn)空間。

“值得注意的是,當(dāng)前豬糧比這個(gè)指標(biāo)的宏觀屬性出現(xiàn)明顯增強(qiáng)。尤其是在2021年6月2號(hào)《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》的通知發(fā)布后,對(duì)于整個(gè)生豬市場(chǎng)是一種潛在的政策預(yù)期指引。”曹慧進(jìn)一步解釋說(shuō),假設(shè)生豬產(chǎn)能持續(xù)穩(wěn)定在政策合理水平,那么生豬供應(yīng)端則能夠通過(guò)調(diào)控母豬效率(開(kāi)工率)和出欄體重(庫(kù)存)來(lái)匹配需求。從庫(kù)存周期視角審視,未來(lái)生豬出欄體重成為其新周期的表征作用或更為突出。而下游豬肉凍品庫(kù)存的合理變動(dòng)應(yīng)與上游的體重水平形成勾稽關(guān)系,進(jìn)而緩沖掉供應(yīng)端的周期波動(dòng)對(duì)豬肉供應(yīng)形成的沖擊,進(jìn)而穩(wěn)定了肉類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格。而這也應(yīng)該是收儲(chǔ)指導(dǎo)生豬價(jià)格的核心目標(biāo)。

在曹慧看來(lái),未來(lái)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的整合將圍繞價(jià)值轉(zhuǎn)化過(guò)程展開(kāi),飼料、屠宰兩端相對(duì)工業(yè)化程度較高,養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率提升實(shí)際上就是一種“工業(yè)化”的過(guò)程。規(guī)模化追求總量成本的經(jīng)濟(jì)效益,而資本化則是追求生產(chǎn)效率進(jìn)而提升行業(yè)門(mén)檻。

“在此過(guò)程中,飼料畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出兩個(gè)‘同步性’。”曹慧表示,長(zhǎng)期來(lái)看,飼料畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程和養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化水平同步。家禽養(yǎng)殖規(guī)模化程度目前已經(jīng)達(dá)到85%左右,禽料工業(yè)化率超70%,其中肉禽料工業(yè)化率95%以上,蛋禽料40%左右;未來(lái)肉禽料的增長(zhǎng)水平或相對(duì)平穩(wěn);生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度目前在54%左右,而豬料工業(yè)化率水平或不及50%,未來(lái)豬料配合料或仍有較好增長(zhǎng)預(yù)期。中短期來(lái)看,飼料與下游養(yǎng)殖周期波動(dòng)、疫病發(fā)生規(guī)模同步。豬周期上行往往帶動(dòng)飼料需求增長(zhǎng),豬飼料產(chǎn)量已經(jīng)成為“豬周期”的滯后指標(biāo),養(yǎng)殖利潤(rùn)水平改善3個(gè)月左右飼料需求開(kāi)始釋放。

曹慧認(rèn)為,規(guī)模化程度的提升疊加宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),未來(lái)長(zhǎng)周期慢復(fù)蘇基調(diào)得以確認(rèn)。一方面規(guī)模化增強(qiáng)了肉類(lèi)供應(yīng)能力,另一方面供需關(guān)系的緊密性增強(qiáng)了宏觀形勢(shì)對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)主體的影響。

“往往經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)期也是豬肉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的階段。從2023年兩會(huì)的主要預(yù)期目標(biāo)中的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右來(lái)看,2023年的豬肉產(chǎn)量仍然存在增長(zhǎng)的空間,同時(shí)生豬產(chǎn)能增速也由負(fù)轉(zhuǎn)正。而豬肉消費(fèi)則是受到人口總量與結(jié)構(gòu)、居民收入水平和食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)有關(guān),且2023年來(lái)看,受居民資產(chǎn)負(fù)債表受損的影響,牛羊肉的替代作用減弱,豬肉消費(fèi)或有所上升。”曹慧表示,整體來(lái)看,供給和需求均存在增加的預(yù)期。

但是,曹慧表示,長(zhǎng)周期視角下肉類(lèi)消費(fèi)能力不足。“國(guó)內(nèi)人口增長(zhǎng)率持續(xù)走低,也使得國(guó)內(nèi)人均肉類(lèi)消費(fèi)量在當(dāng)前消費(fèi)格局下受到趨勢(shì)性抑制。生豬產(chǎn)能恢復(fù)之后的短期上行,不改變未來(lái)五年走弱趨勢(shì)。消費(fèi)端需要食品深加工的進(jìn)一步延伸,需要從熱鮮肉到冷鮮肉轉(zhuǎn)變,甚至需要肉制品生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)變。”她說(shuō)。

(文章來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào))

關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息